【実践報告】「サトちゃんの大切なもの」で育まれる想像力と一歩踏み出す力(兵庫県)

小学校低学年向けワークショップ

公開日 : 2021-04-23

雲雀丘学園小学校1年生における「サトちゃんの大切なもの」の実践

兵庫県にある雲雀丘学園小学校の松田純子先生が、小学1年生の道徳の授業で、2019年に小学校低学年向けとして開発された、難民の子どもたちの状況を想像してもらう当協会の新ワークショップ、「サトちゃんの大切なもの」を活用した授業を実施してくださいました。

今回は、松田先生のご協力で、この授業の様子と授業後の保護者の皆様方の感想についてまとめていただきましたので、ぜひご覧ください。

※「サトちゃんの大切なもの」について詳しくはこちら

※ 動画「国連UNHCR協会 難民「サト」のものがたり」はこちら

活動について(松田先生より)

~活動のきっかけ~

雲雀丘学園小学校は、兵庫県宝塚市にある私立小学校です。

私は、社会科専科として6年前に、卒業前の6年生対象に国連UNHCR協会の天沼職員より『あるものないものワークショップ』を開催していただきました。

その当時から今も続く私の信念は、教育において、「想像力」を育むことが大切だという思いです。

私は、6年生の児童に社会科で「戦争」について教えていました。しかし、私自身、戦争は体験していません。

体験していなければ、その辛さなど分かる訳もないのです。

分かったふりをして、「可哀想」の一言で済ませていないのか。では、どのように、児童と教師は、学べば良いのだろうかと悩みました。

そして、結論は、「誰も他人の気持ちが本当に分かる訳はないことを自覚すること、分からないから知ろうと努力すること、知った事実から想像力の翼を大きく広げて、行動に移していくしかない。」という思いでした。

また、私たちは人生において、何度も「まさか」という事態に遭遇します。

阪神淡路大震災、東日本大震災などの天災。現在進行形で世界中を脅かすコロナ禍、そもそも、戦闘と飢餓しか知らない状態で、同じ地球に今も同時に生きている人々。

私はその存在を知っていながらも、その本当の苦しみを理解してあげることはできません。

現地に行って抱きしめて助けてあげることもできません。

しかし、ささやかでも国連難民サポーターとして毎月寄付するなどして募金は出来ます。

知ろうとする努力は出来ます。自分が知ったことを「伝えること」も出来ます。

未来を支える子どもたちに伝え続けることが、教師としての自分の存在意義だと感じています。

そして、想像力のチカラは、遠く離れた国へ届けるためだけでなく、目の前の友だちにも働かされねばなりません。

学校現場におけるいじめや不登校の問題など、「誰にも理解されない孤独な痛みや辛さ」も、想像力をフルに働かせて分かろうとする誰かが存在することによって、少し、やわらぐかもしれません。

そして周囲の勇気ある一歩の行動によって、救われることもあるでしょう。

~「サトちゃんの大切なもの」実践報告~

1年生の担任となった私は、このコロナ禍の中で、学校生活のスケジュールは異例のものとはなりましたが、「伝えたい」思いは、変わりませんでした。

そして、新しく低学年用のプログラムが出来たことを知り、セミナーで学び、ぜひ、実践したいと思いました。

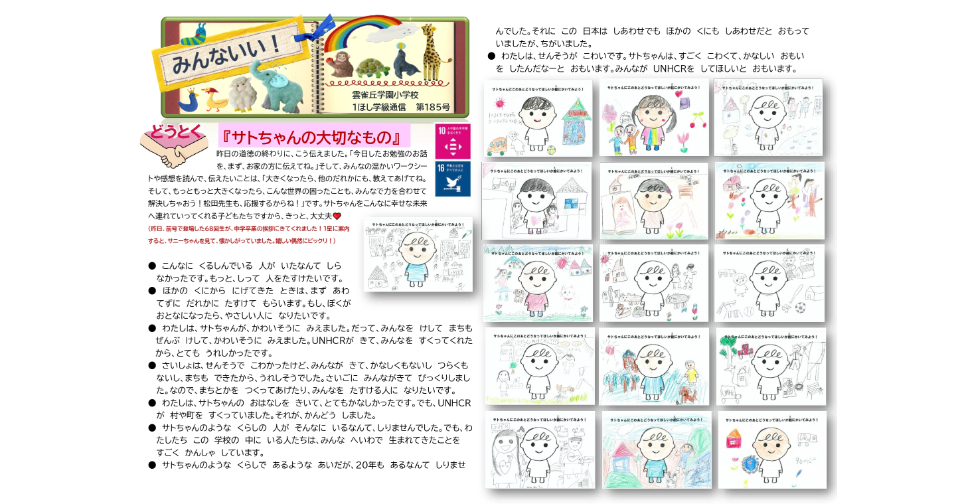

しかし、叶いませんでしたので、学級通信でお伝えしました。その学級通信が、これです。

ワークシートには、子どもたちの素直な思いが描かれていました。

「サトちゃんの周りがキラキラしたものでありますように…」

「自分の大好きなドラえもんが、サトちゃんに鉛筆をくれますように…」

「私の好きな犬、私の好きなぬいぐるみがありますように…」

小さく書き込まれたイラストからも幼い子どもたちの胸の中が伝わりました。

本校は、SDGsを教育に取り入れようとしている学校であり、私自身も様々な実践を学んでいるところです。

学級通信では、17の目標のうち2つのみ掲載しましたが、難民問題は、他にももっとたくさんの目標に関わる解決すべき課題です。

今の大人たちと、子どもたちの力で今すぐ何か行動ができるよう伝え続けたいです。

~保護者の方から~

保護者の方が、今回の授業に対して、たくさんの感想を寄せてくださいました。

全てでは、ありませんが、伝えさせていただきたいと思います。

【保護者としての意見】

・世界にはいろいろな人がいることを普段から様々な素材を使い教えていましたが、なかなか自分の立場に置き換えるとこができませんでした。

今回教科外で難民教育をしていただけたのは、本当によかったです。

継続して教えていただけるとより心の情操教育に役立つと考えています。

ニュースの海外の紛争やクーデターの映像を見るときに自分がこの立場だったらという意見が出るように変化しました。

・地球上で起きている事実を知るという時間は、とても大切だと思います。

また今回低学年で、難民教育について学ぶ意味も親として考える機会となりました。

児童は、それぞれに知識欲が「なぜ?」によって高められ、また価値観の創造や多様性の尊重に直結した内容を等身大で考えて、それぞれの分野で今後に活かしてくれるのではないかと思います。

例えば今回の授業を以下のように一連の流れとすれば ※知る→考える→学ぶ(準備する)→(協力して)行動する→役に立つ→嬉しい という、一年生が積極的に取り組むことができる教育だと思います。

同じ地球上の同い年の「あたりまえ」を考えた時、学校で学べることも児童が「今出来ること」の一つであると思います。関連した教科学習の戦争や平和、歴史、国、環境、水、生き物等全てが繋がり理解度も増すのではないかなと思います。教科外の教育についても期待をしております。

・現在戦争や内乱のない国の方が日本を含め少ないということを、こども新聞などを通して話したり、なぜ戦争が起こってしまうのか、ということを、子供が自主的に考え理解できるように、いろんな日常の問題から話し合ったりしています。

学校という教育現場で、教育のプロである先生方が、様々な資料や先生ご自身の経験を踏まえてご指導くださることは、親である私が話したり共に考えたりする事とはまた違った形で、子供の想像力やどうすれば良いのか、という考えを引き出す機会になると思います。

また、クラスメート達と闊達に意見を交換し合ったり、お友達の考えを聞いて自分のそれと照らし合わせ、様々な視点から難民教育や SDGsに取り組んでいくことは、今後実現に向けて非常に大切なことだと考えています。

【家庭での様子】

・我が家はユニセフのマンスリーサポートをしております。普段はその冊子をみてもあまり関心がありませんでした。

帰宅後、ユニセフの冊子を出してきて熱心に読んでおりました。その後「もし自分がサトちゃんだったら」と考える時間を家族で作りました。

まずいのちのメジャーを使い自分や弟、飼い猫の腕と比較しました。

猫の細い足がサトちゃんたちと同じ細さであることに驚いていました。触ってみて骨を感じるという細さの感覚を味わいました。

・我が家では、特に「命」、そして「優しい・優しさ」について改めて考える糸口をいただきました。

地球儀や地図を開き関連する事柄を娘自身で調べている様子を見ていて、人間の根っこの教育に恵まれたことに感謝いたしました。

「優しい手」ってどんな手だろう?

娘が幼い頃から、「おててはね、人に優しくしたり、ぎゅっっと抱きしめたりするためにあるのよ」と話をしてきましたが、その娘が、「行動することって大切だよね。」と授業後に話をしてくれました。

時に同調したり心を寄せることもとても大切ですが、一歩を踏み出したり、変化を望む時には、正しい知識が不可欠で自身が学び、情報を精査して、行動する。

娘が、ちょっぴり大きくなったように感じました。また、先生が SDGs の教材を用いたり、今回のような特色ある授業をしてくださったおかげで、娘は、社会への関心を持ち(SDGsのサインを見つけると、何?何?と見ております。)、思わず目を背けたくなるような春休み期間中に連日流れるミャンマーの報道などにも目を通し、幼い犠牲者の命に心を痛めておりました。

先生の授業を受けていなければ、無関心でいたかもしれません。

学びの原動力になるような、優しくて、力強い授業をありがとうございました。

・私の母は中国からの引揚者、夫の母は戦争孤児だったため、我が家では戦争についてよく話し合います。

しかし、どこまで子どもの心に響いているのかわかりませんでした。

ある日、「サトちゃんのたいせつなもの」を学んだ子ども達の絵が、学級通信に載りました。

息子の絵では、サトちゃんの顔の周りにキラキラマークが、その周囲には再建された学校や街、豊かな自然が描かれ、UNHCRのトラックと明るい未来を描く人の手も描かれていました。UNHCRのホームページを見て、サトちゃんの大切なものとは、私達が当たり前だと思っている日常であることを知り、胸が一杯になりました。

「UNHCRのトラックと助けてくれる人達が来て、サトちゃんは幸せになったんだよ。大きくなったらUNHCRのトラックに乗ってサトちゃんたちを助けにいきたい」と息子。

そのために一生懸命勉強することと、子どものお年玉の一部をUNHCRに送ることを、家族で話し合って決めました。

・我が家では四年前から、2013年の台風で甚大な被害を受けたフィリピンの貧しい母子家庭の女の子を支援しています。

その女の子は息子と同じ2013年生まれで、支援を受けて学校へ通えるようになりました。

最近はただお金を送るだけになり、その子のことを考えたり手紙を書いたりすることを忘れていましたが、「サトちゃんの大切なもの」が、支援のあり方について大切なことを思い出させてくれました。

・先日、近所に住むイラン人の女の子のお宅に遊びに行きました。

イラン料理もペルシャ絨毯も素敵でしたが、厳格なイスラムの習慣についての話を聞き、大変驚きました。

イランでは女の子は不自由を強いられるため、その一家はイランに帰らないと決めているというのです。

イランについてもっと知りたくなり、戦争孤児だったイラン人女優サヘルローズさんのドキュメンタリーを子どもと一緒に見ました。

また、UNHCRのホームページで、イランにはアフガニスタンから来たたくさんの難民がいることを学びました。

サトちゃんをきっかけに、家族で難民問題について考える機会を与えられ感謝しています。これを機に、これからも難民問題について学びながら、自分たちにできる支援をしていきたいと思います。

・テレビで、ユニセフのロヒンギャ難民のCMを目にした時に、

『どうしてこの女の子は泣いてるの?』『お父さんとお母さんが死んじゃっていないの?」と尋ねられ、この世界には戦争や紛争で家や家族、さらには国まで奪われて、困難な生活をしている人たちが数多くいることを話したことがあります。

各々が「自分が正しい」という正義と正義のぶつかり合いで争いが起こることを、子供の日常の兄弟喧嘩やお友達のとの諍いがある度に話し、喧嘩の延長線上に戦争があることを伝えることで、いかに「自分が悪かった、ごめんなさい」と言い合えることの大切さを感じてもらえるように努めています。

また、貧困という点においては、世界に目を向けるだけでなく、日本国内の貧困(絶対的貧困と相対的貧困)についても、こども食堂の話や税金の使われ方など、記事やニュースなどを用いてその都度話し、居住している大阪市の抱えている問題についても時折一緒に考えています。

子供達は最初の頃は、戦争については納得出来ても、「貧しい」ということに対してはどこか冷徹で残酷な感想を抱く側面があり(戦争による貧困については理解出来る様子なのですが)、「もっと頑張ればいいのに」とか「甘えているのではないか」といった思いを抱いておりました。

しかし、自分の生きている世界だけが全てだと思わないようにすることや、「自分の常識は他人の非常識」ということを常に心がけて、自分本位に決してならず、他者に思いやりの心をもって接するには、まずは自分を大切にし、都合の悪いことを見て見ぬふりをせずに積極的に学んでいくことが、問題解決につながっていくことを伝えました。

・今の日本で、かつ子供に「戦争」、「難民」、「飢餓」という現実が、たった今世界のどこかに在ることを想像させることは容易ではないだろう。

私の結論としては「だからこそ、難民教育は豊かな時代に育った今の子供たちに必要な授業」と考える。

しかしながら、これらは非日常的なことであり、まして子供に教えるは非常に難しいと思われる。

そもそも、私立学校に子供を通わせている家庭では、所得の格差はあるにしろさすがに日々「衣食住」に危機迫る状況を経験することは無いだろう。むしろ、子供一人にかける養育費は一般水準より高いと思われ、不自由そのものが少ないのではないだろうか。

だからこそ、非日常的な現実を伝える機会も必要ではないだろうか。

私自身は「難民教育」に対して、もちろん「助け合う心」や「同じ人類として、人への優しさ」を育む機会として良い教育と考えているが、子供たちには「安全な日常」「人権を保てる生活水準」「不自由無い衣食住」「恵まれた医療体制や教育体制」「自由な表現や活動」など自分たちの毎日が「当たり前の世界」では無く「とても特別なことなのだ」ということを知ってもらいたい。

「難民教育」を通じて当たり前に「服が着ることができる」「ごはんが食べられる」「学校に行ける」「遊べる」「毎日が平和に過ごせる」ことに感謝する心が芽生えることで、日々の生活を大切に生きることにつながり、親を敬い、弱き人を慈しみ、素敵な祖国を愛し、ひいては「難民なき平和な世界(国際社会)」の構築の考えにつながることを願っている。

本文の内容が授業の意図から逸れているかもしれないが、次世代を担う子供たちを形成する授業として「サトちゃん」などの題材を通じ是非とも実施してほしいと考える次第である。

・日本や世界で起きている人権や環境問題について、子供たちがニュースで目にすることがよくあります。

ただ、そうした時に私の考えを伝えたり、子供たちからの質問になんとなく答えることがあっても、私が十分な時間をとって、子供たちに詳しく説明したり、考えさせたりすることはなかなか難しいことです。

今起きていること、それは必ず未来へと繋がっていきます。

いつか、知らなかったでは済まないこと、知っていれば防げたことへと繋がっていきます。

世界がどう繋がり、遠く離れた知らないところで起きている問題がその地域に限ったことではなく、私たちが関係しているかもしれないということに気付き、良い方向に向かっていくことが出来ればいいなと思います。恥ずかしいことですが、大人の私が十分な説明ができるだけの知識を持っている訳でもなければ、解決法を理解し実践できてもいないので、子供たちの未来のために、子供たちと一緒に学び考える機会があることも有り難いことです。

子供たちが学校で学んできたことを、家に帰って親たちに伝え、教えることも、とても大切だと思います。

今回、「サトちゃんの大切なもの」では、難民についてテーマとなっていました。「サト」のものがたりでは、鉛筆タッチの優しい動画で描かれており、戦争によって、お母さんや住んでいた街が消えていくところも、消しゴムで消すという発想で、厳しい内容をマイルドに描かれており、低学年向けの教材になっていると思いました。

娘がどの程度真剣にこの授業で、サトちゃんについて考えたのかは分かりませんが、『サトちゃんのような暮らしの人がそんなに沢山いるなんて知らなかった。私たちはみんな平和な暮らしができていることに感謝している。』という感想でした。

サトちゃんのような子が本当に、今この瞬間、地球のどこかで助けを待っているということを現実として受け止めるのは、まだ難しいのだと思います。

動画や写真から情報を知っても、小さな自分がどうしてあげられるのかも分かりません。

でも、自分にとっての当たり前が当たり前でない、そんな今日を過ごす誰かのことを考えることが、最初の一歩であるならば、しっかりと学べたのかなと思います。

~ぼくがサトちゃんだったとしたら(児童の声)~

・家族や友達がいなくなるのはこわい。

おなかがすいて気持ち悪くなる時があるけど、それがずっと続くなんてつらすぎることだなと思う。

戦争が怖い。

みんながなかよしでいられる地球になるといいのに。

学校で勉強できないのがいや。

コロナで休校になっただけでもつらかったのに学校がなくなるなんてつらい。

勉強する場所も道具もなかったら、戦争をなくす世界にする方法を学ぶことができずに戦争のある地球のままになるかもしれなサトちゃんにしてあげたいことは必要なものを開発してあげたい。(きれいな水をだす機械やすぐに育つ野菜とかを作りたい。)

救急車のようなもので走り回ってそんな子供たちを保護してあげたい。

こどもって楽しいことがたくさんあるんだということを教えてあげたい。

最後に

この新しいワークショップ「サトちゃんの大切なもの」を活用した松田先生の素晴らしい授業によって、小学校1年生の皆さん、そして保護者の方々が、授業中、そしてその後にわたって、難民問題について多くのことを考え、そしてご自身にできることを実行してくださいました。

学級通信に記されている一人ひとりの想いとサトちゃんのことを想って描かれたぬり絵が、とても純粋なものであり、その願いが結実することを強く祈らずにはいられません。

そしてさらに、児童の皆さんの周りの人々が、世界で起こっている出来事を改めて考えていただいたことが、次のアクションにつながり、新たな難民支援の輪が生まれることが期待されます。

国連UNHCR協会は、日本各地の学校現場でワークショップや様々な資料を活用した授業やイベントを行っていただくことを応援しております。

皆さんのアイディアにより、活動の可能性はさらに広がります。

ご関心を寄せていただいた方は、いつでも当協会までお問い合わせください。

最後になりましたが、本ワークショップをご活用いただき、お忙しいなかレポートをまとめてくださった雲雀丘学園小学校の松田純子先生やご感想をいただいた保護者の皆様方に深く御礼申し上げますとともに、皆さんのさらなるご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます。